Zu beiden Seiten des Äquators finden wir jetzt Savannen, die sich zwischen dem Regenwald und den Wüsten ausdehnen. Am Rand der Wüsten handelt es sich dabei lediglich um einen offenen, struppigen Dornbusch (rechts).

Je mehr wir uns aber dem Äquator nähern, desto ansehnlicher werden auch die Savannen, bis sie sich im Übergang zu den Regenwäldern in beinahe geschlossene Wälder mit kaum noch offenen Flächen verwandeln. Der größte Teil der Savannen besteht jedoch aus einer natürlichen Parklandschaft, in der weite Grasländer und dichte Gehölze sowie einzeln stehende Bäume ein vielfältiges Landschaftsmosaik bilden (oben). Dem entsprechen auch die Tiere, die hier leben. So treffen wir in den Gehölzen auf echte Waldtiere wie dem hirschartig wirkenden Buschbock (links) oder den heimlichen Duckern (unten).

Alle Savannen unterliegen dem jahreszeitlichen Rhythmus einer Regenzeit im Sommer und Trockenheit im Rest des Jahres. Die meisten Holzgewächse werfen in der Trockenzeit ihr Laub ab. Viele dieser Gewächse wie die amerikanische Tabebuia (links) blühen interessanterweise bereits in der ausgehenden Trockenzeit noch vor den ersten Regenfällen. Grund dafür ist, daß einerseits die Insekten, die die Blüten bestäuben, in den prasselnden Regenfällen kaum fliegen, und andererseits der Wasserbedarf für die Blüten wesentlich geringer ist als für die anschließende Reifephase der oft saftigen Früchte.

Ein Indiz dafür, daß winzige Tiere wie Termiten alleine die Savannen offen halten können, kann man darin sehen, daß es Savannen nicht nur in Afrika gibt, sondern in allen tropischen Gebieten. In Südamerika haben aber die einwandernden Indianer schon vor etwa 10 000 Jahren die Großtierwelt bis auf klägliche Überreste ausgerottet. In Australien haben die ersten Aboriginals sogar noch früher, vor etwa 50 000 Jahren, unter den Großtieren gewütet, und heute sind dort keine größeren Tiere als Kängurus übrig (rechts). Man sollte meinen, daß diese Zeiträume ausgereicht hätten, daß sich die Wälder schließen würden. Dennoch finden wir auch in diesen Kontinenten ausgedehnte Savannen (unten).

Ohne jegliche Beweidung durch Großtiere würden die Gehölze die Savannen weit gehend überwachsen und vielleicht schließlich Wälder bilden. Das Wechselspiel zwischen Gehölzen und Grassteppe hängt jedoch nicht nur von starker Beweidung ab, sondern möglicherweise noch stärker von Insekten: Termiten leben von Holz und zerstören im Umkreis ihrer Bauten nach und nach alle Sträucher und Bäume (unten). Irgendwann werden aber die Wege zu den noch bestehenden Holzgewächsen zu lang, so daß der Bau aufgegeben werden muß. Bis dahin hat sich allerdings eine dichte Grasdecke entwickelt, die Baumkeimlinge nur schwer aufkommen läßt, zumal, da die jungen, noch schwach verholzten Sträucher und Bäume der auf den Grasflächen herrschenden Beweidung nichts entgegen zu setzen haben. In dieser Situation bieten ausgerechnet die verlassenen, zerfallenden Termitenbauten den Keimlingen der Holzgewächse einen geschützten Raum, so daß hier die ersten Bäume aufkommen können. Deren Schattenwurf unterdrückt dann auch den Graswuchs in der Nachbarschaft, so daß sich die Gehölze erneut ausbreiten können. Bis die Termiten wiederkommen...

Giraffen jedoch reichen mit ihren langen Hälsen auch an die hohen Kronen heran (unten). Sie sind wie kein anderes Großtier an die Savannen angepaßt: Sie ernähren sich zwar von den Bäumen, könnten aber nicht in dichten Wäldern leben, weil es dort hinderlich wäre, mit Kopf und Hals immer in den Baumkronen zu hängen. So bleiben sie in den offenen Räumen und knabbern die Bäume vom Rand her an.

So haben Gräser ihre empfindlichen Knospen nah am Boden, so daß die hungrigen Mäuler darüber hinweg gehen. Holzgewächse haben oft martialische Dornen entwickelt (links) oder bringen ihre zarten Zweige und Knospen schnell auf eine Höhe, an die die Tiere nicht heran kommen. So ist der für Savannen so charakteristische Typ des Schirmbaumes entstanden (unten).

Dem gegenüber stehen die Weidegänger, die in oft gewaltigen Herden durch die offenen Grassteppen ziehen. In Afrika, woher diese Bilder stammen, gibt es eine unvergleichliche Artenfülle dieser Tiere. Zu diesen Gras fressenden Arten zählen auch die Kuhantilopen (rechts) und die Kaffernbüffel (unten). Es verwundert nicht, daß sich die Pflanzen an den ständigen Fraßdruck anpaßen mußten.

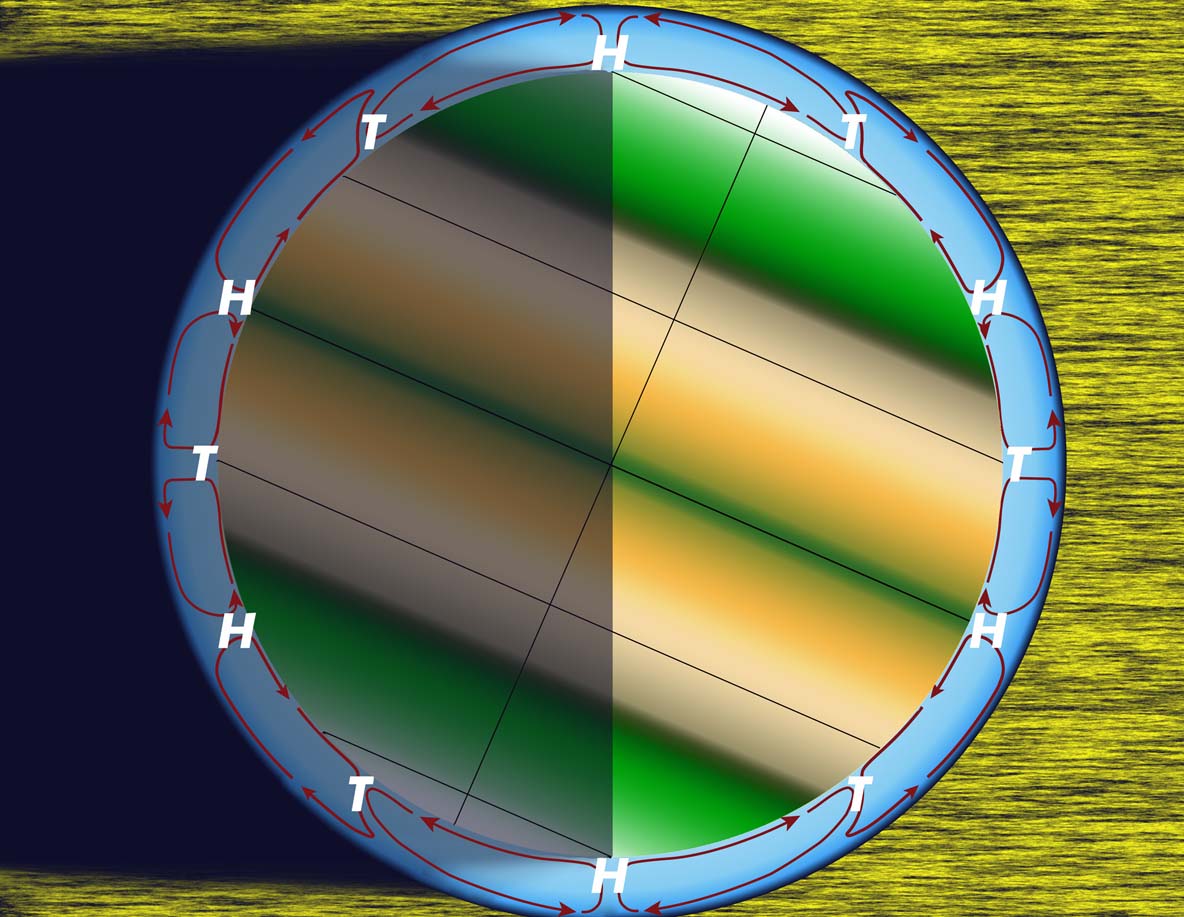

Die sommerlichen Regenfälle können sehr ergiebig sein und von heftigen Stürmen geliefert werden. Nicht selten kommt es dann auch zu Überschwemmungen. Daß die Regenzeit in den Sommer fällt, liegt daran, daß - wie wir schon wissen - die Erdachse geneigt ist und sich im Laufe eines Jahres unter den atmosphärischen Zonen, die das Wetter bestimmen, verlagern. Wir nehmen das von unserer Position auf dem Erdboden aus als (scheinbare) Wanderung der Klimagürtel war.

|

|